El vampiro ha sobrevivido siglos porque siempre ha sabido cambiar de forma y adaptarse. Nació en la superstición, floreció en la literatura y se reinventó en la pantalla. Hoy, en manos de escritoras como Marina Yuszczuk, regresa con una voz femenina y contemporánea que bebe tanto de sangre como de duelo.

I. El mito y su naturaleza

El vampiro no nació en la literatura, sino en el miedo. Antes de tener nombre, antes incluso de tener colmillos, ya habitaba las supersticiones campesinas de Europa del Este y los relatos nocturnos que intentaban explicar las muertes inexplicables, la peste repentina o el deseo prohibido. Su origen es tan antiguo como el fuego: una criatura que se alimenta de la vida de otros para prolongar la suya.

El vampiro surge como figura liminal: ni vivo ni muerto, ni humano ni bestia. Su naturaleza ambigua encarna las ansiedades más persistentes de la humanidad: el temor a la corrupción del cuerpo, el castigo por los pecados carnales y la fascinación por aquello que desafía a la muerte.

En muchas culturas antiguas existían equivalentes: los estriges romanos, los aswang filipinos, las lamiae griegas o los upir eslavos. El canon occidental, sin embargo, se consolidó con el cristianismo medieval, cuando el vampiro comenzó a ser asociado con el mal absoluto: un cadáver animado por el demonio, condenado a vagar por haber pecado en vida, castigado por la excomunión o el suicidio.

II. Los orígenes literarios del vampiro moderno

La figura del vampiro ingresó en la literatura europea en el siglo XIX, al calor del Romanticismo y su gusto por lo oscuro y lo prohibido.

El primer texto canónico fue “The Vampyre” (1819) de John Polidori, inspirado en una idea de Lord Byron. Este vampiro, Lord Ruthven, es un aristócrata seductor que introduce un rasgo nuevo: el vampiro como símbolo de deseo y poder, más cercano al libertino que al monstruo campesino.

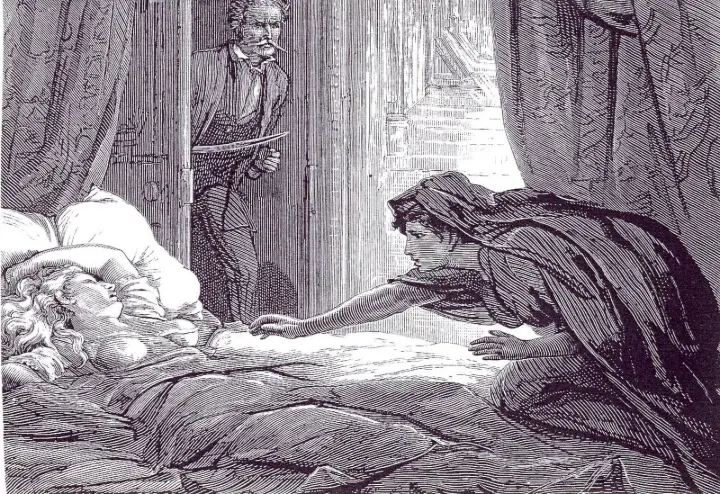

Ilustración en Carmilla, la historia de vampiros de Joseph Sheridan Le Fanu.

A partir de ahí, la sangre corrió en la literatura:

- Sheridan Le Fanu, en Carmilla (1872), propuso un vampirismo femenino y lésbico, sensual y trágico.

- Bram Stoker, en Drácula (1897), fijó el canon: colmillos, ataúd, hipnotismo, murciélagos, miedo a la cruz, estacas de madera y luz mortal del sol.

- Con Anne Rice (Entrevista con el vampiro, 1976), el mito se volvió introspectivo: el vampiro que siente culpa, amor y soledad.

- En el siglo XXI, autoras como Marina Yuszczuk (La sed, 2020) o Mónica Ojeda han vuelto a darle un toque local y femenino a esa figura, anclándola en los cuerpos, las ciudades y los traumas de hoy.

III. Un canon de rasgos esenciales

Una de las preguntas que planteamos en la segunda reunión de octubre en que comentamos el libro La sed, era sobre las referencias previas que los presentes teníamos sobre vampiros, tanto a nivel literario como cinematográfico; ya que esto condicionaría de alguna manera las expectativas, comparaciones y juicios que cada uno haría sobre esta nueva lectura. ¿Cómo es un vampiro y qué se espera de una historia sobre estas criaturas? Aunque cada autor reinterpreta al vampiro como personaje y se toma sus propias licencias, podemos reconocer ciertos estándares narrativos y simbólicos que suelen repetirse:

| Aspecto | Rasgo canónico |

| Origen | Maldición, pacto con el demonio, contagio por mordida o beso de sangre. |

| Naturaleza | Inmortalidad física, aversión al sol, reflejo ausente, dependencia de la sangre. |

| Relación con el mal | Asociación con la tentación, la herejía o el deseo reprimido. En la era moderna, se convierte en metáfora del capitalismo, el colonialismo o el patriarcado. |

| Connotaciones religiosas | Rechazo de lo sagrado (cruces, agua bendita), origen en la transgresión del dogma cristiano, pero también inversión del ritual eucarístico: beber sangre como sacrilegio. |

| Formas de morir | Luz solar, estaca en el corazón, decapitación, fuego o exposición al símbolo sagrado. En versiones modernas, el vampiro muere por elección o renuncia al deseo. |

IV. El vampiro y el deseo

En el fondo, el vampiro es una metáfora del deseo que no se extingue. Su beso es erótico y letal, su abrazo une placer y destrucción. Desde Carmilla hasta La sed, el vampirismo encarna la transgresión del cuerpo y el deseo femenino en sociedades que lo reprimen.

La sangre se vuelve el lenguaje de la necesidad y de la memoria. Y así, la figura que antes encarnaba el castigo divino se transforma en símbolo de resistencia: la criatura que se niega a morir, reivindica su naturaleza y reclama su derecho a saciar su hambre.

V. La sed contemporánea

En La sed, Marina Yuszczuk reescribe la tradición desde Buenos Aires, desplazando el mito europeo a un paisaje urbano y latinoamericano. Su vampiresa no es un monstruo aristocrático ni un espectro romántico: es una criatura obligada a aprender y adaptarse, atravesada por la pérdida, el duelo y la soledad, impelida a aplacar una sed tanto física como existencial.

El vampiro contemporáneo ya no teme a la cruz ni al amanecer, ni es una criatura limitada a la oscuridad de la noche. Su verdadera condena es la soledad infinita y la inmortalidad sin sentido.

VI. El vampiro en la cinematografía

El cine fue, desde sus orígenes, un terreno fértil para el vampiro. La imagen en movimiento parecía hecha para capturar esa presencia que no proyecta sombra ni reflejo.

Poster de Drácula de Bram Stoker (1992), adaptación cinematográfica de Francis Ford Coppola.

- Nosferatu (1922), de F. W. Murnau, fue la primera gran adaptación visual del mito. Aunque no pudo usar el nombre “Drácula” por derechos de autor, creó una de las imágenes más perdurables del terror: el conde Orlok, con orejas puntiagudas y mirada de ratas. La sombra como extensión del mal.

- Dracula (1931), con Bela Lugosi, trasladó la elegancia aristocrática al Hollywood clásico. Su acento, su capa y su mirada hipnótica fundaron la estética del vampiro cinematográfico.

- En los años 50 y 60, los estudios Hammer, con Christopher Lee, aportaron color, erotismo y sangre roja al mito, reflejando la tensión entre deseo y represión en la sociedad de posguerra.

- En los 70 y 80, Werner Herzog retomó Nosferatu en clave melancólica, y Tony Scott (The Hunger, 1983) exploró el vampirismo como decadencia y glamour.

- Francis Ford Coppola, con Drácula de Bram Stoker (1992), devolvió al vampiro su dimensión trágica y amorosa, combinando barroquismo visual con el dilema existencial del monstruo enamorado.

- Más tarde, Neil Jordan (Entrevista con el vampiro, 1994) y Jim Jarmusch (Only Lovers Left Alive, 2013) ofrecieron visiones de un vampiro cansado, intelectual y nostálgico, criatura que sobrevive a los siglos observando la decadencia humana.

- En tiempos recientes, filmes como Déjame entrar (Tomas Alfredson, 2008) o A Girl Walks Home Alone at Night (Ana Lily Amirpour, 2014) reformulan el mito desde perspectivas infantiles, feministas y poéticas, demostrando que el vampiro puede ser víctima, vengador o testigo de un mundo sin fe.

El vampiro cinematográfico ha mutado tanto como la humanidad que lo filma. Puede ser monstruo o amante, metáfora política o retrato íntimo del vacío. Pero su esencia sigue siendo la misma: un espejo oscuro que nos devuelve la imagen de lo que deseamos y tememos con igual intensidad.

VII. Mutaciones modernas: el romance adolescente y el western

El mito del vampiro ha sobrevivido porque siempre ha sabido mutar. Cada época reinventa su monstruo según sus temores y sus deseos. Si en el siglo XIX el vampiro representaba el pecado y la represión sexual, desde finales del siglo XX y ya en el nuevo milenio, el mito refleja otras ansiedades: la soledad, la eternidad vacía, el anhelo de conexión en un mundo saturado de pantallas y la exclusión de lo nuevo o distinto que las sociedades conservadoras definen y repelen como algo monstruoso.

Crepúsculo y la domesticación del monstruo

La saga Crepúsculo (2005–2008), de Stephenie Meyer, marcó un antes y un después en la cultura popular contemporánea. Sus detractores la acusan —no sin razón— de diluir la figura del vampiro hasta volverla un ídolo de consumo juvenil: un ser que brilla al sol en vez de arder, que se alimenta de animales por ética, y que sustituye el eros trágico por un romance casto. Si bien es cierto que esta versión del vampiro llegó cuando mi edad y mis gustos no fueron terreno fértil para aceptar esta reinterpretación, debo reconocer que su impacto merece una lectura más matizada. Crepúsculo traslada el mito al territorio del melodrama adolescente, donde el vampiro deja de ser metáfora del mal y se convierte en símbolo del control del deseo. Edward Cullen no devora: se contiene. Es la negación de la violencia y la sublimación del instinto, un atisbo moral en una época que busca amar sin culpa y desear sin condena.

Así, Meyer no destruye al vampiro; lo cristianiza y lo convierte en ideal romántico: inmortal, pero sentimentalmente adolescente. Su éxito planetario evidencia cómo el mito puede ser traducido incluso para públicos que, en apariencia, le temen al horror.

Vampiros de John Carpenter: el western sangriento

En el extremo opuesto está Vampires (1998) de John Carpenter, una obra que mezcla el horror con el western crepuscular. Aquí los vampiros recuperan su brutalidad primitiva: no hay elegancia ni tragedia romántica, sino una guerra sucia entre cazadores y depredadores.

El protagonista, Jack Crow, es un antihéroe que persigue a los vampiros como si fueran forajidos, en un paisaje árido que recuerda a Peckinpah o Sergio Leone. Carpenter traslada el mito del castillo gótico al desierto norteamericano, donde el mal no es sobrenatural, sino sistémico.

El resultado es una alegoría posmoderna del fin de siglo: el vampirismo como plaga sin épica, donde ya nadie es puro. En su crudeza visual y tono de cómic sangriento, la película mantiene viva la dimensión simbólica del mito, pero la ensucia con pólvora, sarcasmo y desesperanza. Debo admitir que esta producción con aire de serie B, tiene algunas escenas memorables y otras que rayan en lo ridículo, pero hay una imagen en particular que logró ponerme erizo y me dejó con algún grado de paranoia por buen rato.

Escena de Vampiros de John Carpenter (1998)

Epílogo

De Nosferatu a Crepúsculo, de Drácula a Hellsing, el vampiro sigue siendo un espejo de su propio tiempo. Su forma cambia, pero su esencia persiste: revelar lo que la sociedad teme mirar directamente. Espero que todas estas referencias sean de ayuda para encontrar el canon del perfil de vampiro, su evolución en la cultura popular, la extensión de sus límites fronterizos y sus mutaciones más extrañas; dotándonos de más recursos y elementos para abordar las lineas que nos hablan de esta nueva vampiresa en nuestro libro de octubre.

El canon del vampiro: de la oscuridad mítica a la sed moderna